L'IA créé ses premiers virus tueurs de bactéries : une avancée majeure contre l'antibiorésistance

- Sophia

- Modifié le

Partager la publication

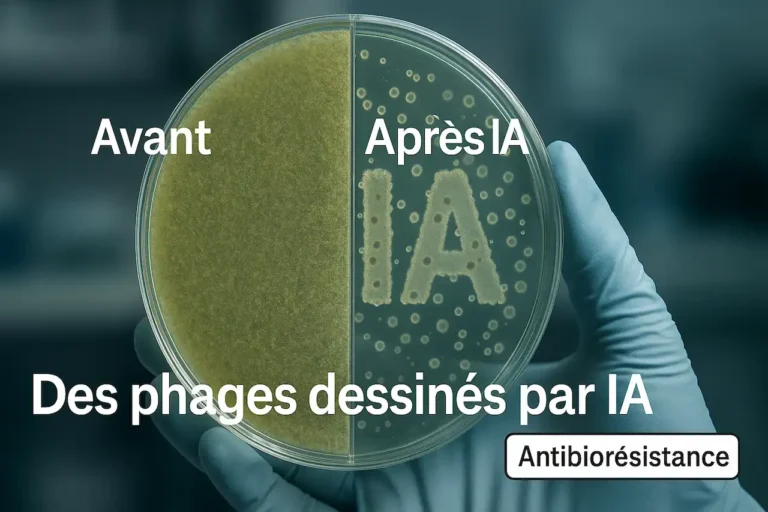

Dans une découverte qui marque un tournant dans la lutte contre les infections bactériennes, des chercheurs de l'Université Stanford et de l'Arc Institute ont franchi une étape inédite en créant les premiers virus entièrement conçus par l'intelligence artificielle. Ces bactériophages artificiels, capables d'infecter et d'éliminer des bactéries, ouvrent des voies prometteuses pour traiter les infections résistantes aux antibiotiques. Cette prouesse scientifique illustre comment l'IA transforme désormais la biotechnologie, passant de la simple imitation de la nature à la création de solutions biologiques novatrices et potentiellement supérieures.

L'émergence d'une nouvelle biologie computationnelle

La genèse du projet : quand l'IA rencontre la virologie

Brian Hie, professeur adjoint d'ingénierie chimique à Stanford et investigateur principal à l'Arc Institute, dirige le Laboratoire de design évolutif où cette recherche s'est développée. Diplômé du MIT et ancien chercheur chez Meta AI, Hie s'est spécialisé dans l'intersection entre biologie et apprentissage automatique. Sa vision consiste à s'assurer que la transformation de la biologie par l'IA se déroule de manière bénéfique pour l'humanité.

Le projet a été mené par Samuel King, étudiant en doctorat de bio-ingénierie à Stanford et boursier de la National Science Foundation. King, qui combine sa passion pour la biologie moléculaire et l'apprentissage automatique, représente une nouvelle génération de scientifiques capables de maîtriser à la fois les subtilités biologiques et les architectures d'IA les plus avancées.

L'architecture StripedHyena : une innovation technique décisive

Le modèle Evo repose sur l'architecture StripedHyena, développée par Together Computer, qui représente une avancée significative dans le traitement de longues séquences biologiques. Cette architecture hybride combine 29 couches d'opérateurs convolutionnels contrôlés par les données (couches hyena) entrelacées avec 3 couches d'attention multi-têtes équipées d'embeddings positionnels rotatifs.

StripedHyena se distingue par sa capacité à traiter efficacement des séquences longues avec une complexité quasi-linéaire par rapport à la longueur du contexte. Cette caractéristique s'avère cruciale pour analyser des génomes complets, contrairement aux architectures transformers traditionnelles qui souffrent d'une complexité quadratique limitant leur application aux longues séquences ADN.

L'entraînement sur un corpus génomique massif

L'équipe a alimenté Evo avec les génomes de près de deux millions de bactériophages, créant une base de données d'environ 300 milliards de nucléotides. Cette approche d'entraînement massive permet au modèle d'apprendre les règles complexes qui gouvernent la structure et la fonction des génomes viraux, dépassant largement les capacités d'analyse humaine traditionnelle.

Le modèle utilise une tokenisation au niveau des nucléotides individuels, permettant une résolution maximale dans l'analyse des séquences génétiques. Cette précision s'avère essentielle pour comprendre les interactions subtiles entre les différents éléments génomiques et leur impact sur la fonctionnalité virale.

Des résultats qui dépassent les attentes scientifiques

Une efficacité surprenante dans la conception génomique

L'IA a généré 302 conceptions génomiques complètes pour le bactériophage phiX174, un virus relativement simple possédant 11 gènes et environ 5 000 lettres d'ADN. Parmi ces designs, 16 se sont révélés viables lors des tests expérimentaux, soit un taux de réussite de 5,3%. Cette performance dépasse les attentes initiales des chercheurs, qui s'attendaient à un nombre bien plus faible de génomes fonctionnels.

Plus remarquable encore, l'un des virus créés, baptisé Evo-Φ69, a démontré une capacité d'expansion jusqu'à 65 fois supérieure au phage naturel phiX174. Cette performance exceptionnelle suggère que l'IA peut non seulement reproduire les capacités naturelles, mais également les améliorer significativement.

Des innovations génétiques inattendues

Les analyses détaillées des génomes générés ont montré des caractéristiques remarquables : nouveaux gènes jamais observés dans la nature, gènes raccourcis maintenant leur fonctionnalité, et arrangements génétiques inédits.

Certaines créations présentaient jusqu'à 392 mutations par rapport aux séquences naturelles connues, incluant des combinaisons d'éléments génétiques que les chercheurs avaient précédemment tenté d'assembler sans succès avec les techniques d'ingénierie conventionnelles.

Jef Boeke, directeur fondateur de l'Institute for Systems Genetics à NYU Langone Health et pionnier de la génomique synthétique, souligne l'aspect novateur de ces résultats. Selon lui, cette performance de l'IA est "remarquablement bonne" et ses idées "inattendues", démontrant une capacité créative qui transcende la simple reproduction de patterns existants.

Le défi technique de la création génomique complète

Comprendre le bactériophage phiX174 : un modèle d'étude idéal

Le choix du phiX174 comme modèle d'étude n'est pas anodin. Ce bactériophage occupe une place particulière dans l'histoire de la biologie moléculaire : il fut le premier organisme dont le génome complet fut séquencé en 1977 par Frederick Sanger et son équipe. Sa simplicité relative, avec seulement 5 386 nucléotides codant pour 11 protéines, en fait un candidat idéal pour tester les capacités de conception génomique de l'IA.

Malgré sa simplicité apparente, phiX174 présente des défis techniques considérables. Son génome circulaire simple brin nécessite une réplication précise dans la cellule hôte, et chaque gène doit être parfaitement coordonné avec les autres pour assurer la viabilité du virus. Cette interdépendance complexe rend la tâche de conception particulièrement ardue, même pour un génome aussi compact.

La validation expérimentale : de l'ordinateur au laboratoire

La transition entre la conception computationnelle et la validation expérimentale constitue l'étape cruciale de ce projet. L'équipe a synthétisé chimiquement 302 des génomes proposés par l'IA sous forme de brins d'ADN, puis les a mélangés avec des bactéries E. coli dans des boîtes de Pétri.

L'observation des premières plaques de bactéries mortes dans les cultures a constitué un moment d'émotion intense pour les chercheurs. Brian Hie raconte : "C'était assez frappant de voir effectivement cette sphère générée par l'IA".

Les images microscopiques ultérieures ont confirmé la présence de particules virales fonctionnelles, apparaissant comme des points flous caractéristiques des bactériophages.

L'évolution des capacités de l'IA : d'Evo-1 à Evo-2

Les améliorations techniques d'Evo-2

Le développement d'Evo-2 marque une progression significative dans la modélisation génomique. Entraîné sur 9,3 trillions de nucléotides provenant de 128 000 génomes couvrant tous les domaines du vivant, ce modèle peut analyser des séquences d'un million de bases consécutives. Cette capacité exceptionnelle permet d'appréhender non seulement les séquences codantes, mais aussi les régions non codantes qui régulent l'activité génétique.

Evo-2 est disponible en trois versions (1 milliard, 7 milliards et 40 milliards de paramètres), offrant une flexibilité adaptée aux différents besoins de recherche. La version 40 milliards de paramètres représente actuellement le plus grand modèle d'IA dédié à la biologie, capable de traiter des génomes eucaryotes complets avec une précision inégalée.

Applications en médecine de précision

Les capacités d'Evo-2 s'étendent bien au-delà de la simple analyse de séquences. Le modèle démontre une précision de 90% dans la détection de mutations génétiques liées au cancer du sein sur le gène BRCA1. Cette performance dans l'analyse de l'ADN non codant ouvre des perspectives considérables pour le diagnostic génétique précoce et la médecine personnalisée. L'architecture hybride transformer-hyena d'Evo-2 permet également de générer des séquences génomiques contrôlées et de prédire les structures épigénomiques. Ces fonctionnalités ouvrent la voie à des applications thérapeutiques où les séquences ADN pourraient être optimisées pour des fonctions spécifiques.

Les bactériophages : une alternative prometteuse aux antibiotiques

La renaissance de la phagothérapie

La phagothérapie, qui utilise des virus "tueurs de bactéries" pour traiter les infections bactériennes, connaît un regain d'intérêt majeur face à la crise de l'antibiorésistance. Découverte dans les années 1920 mais éclipsée par les antibiotiques, cette approche thérapeutique revient sur le devant de la scène médicale.

Les bactériophages présentent plusieurs avantages décisifs par rapport aux antibiotiques traditionnels. Leur spécificité remarquable leur permet de cibler précisément certaines espèces bactériennes sans perturber la flore bénéfique. De plus, ils se multiplient naturellement au site d'infection, concentrant leur action thérapeutique là où elle est nécessaire.

Des succès cliniques encourageants à travers le monde

L'efficacité clinique de la phagothérapie se concrétise par des cas de guérison spectaculaires. En Suisse, un patient de 41 ans souffrant d'une infection pulmonaire chronique à Pseudomonas aeruginosa multirésistante a été sauvé grâce à un traitement par bactériophages. Après six mois d'hospitalisation sans amélioration malgré tous les antibiotiques disponibles, le patient a pu quitter l'hôpital et reprendre son activité professionnelle.

L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) française a autorisé en 2022 un accès compassionnel pour des bactériophages dans le traitement des infections ostéo-articulaires. Cette décision marque une reconnaissance officielle du potentiel thérapeutique de cette approche dans le contexte français.

L'intelligence artificielle au service de la sélection des phages

Des équipes de recherche françaises ont développé une IA capable de déterminer le cocktail de bactériophages le plus efficace contre une bactérie pathogène donnée. Cette technologie analyse le génome des bactéries cibles, particulièrement les régions codant pour les récepteurs membranaires, afin de sélectionner les phages présentant la meilleure affinité. L'IA a démontré une précision de 85% dans la prédiction de l'efficacité des bactériophages. Cette performance remarquable accélère considérablement le processus de sélection thérapeutique, qui nécessitait auparavant des semaines de tests laboratoire.

Applications industrielles et commerciales des bactériophages

Le secteur agroalimentaire : vers des solutions naturelles

L'industrie agroalimentaire adopte progressivement les bactériophages comme alternative naturelle aux antibiotiques et aux conservateurs chimiques.

Ces "probiotiques de l'industrie alimentaire" permettent de contrôler spécifiquement les pathogènes alimentaires sans affecter les flores bénéfiques nécessaires aux processus de fermentation.

Les bactériophages trouvent des applications dans la conservation des produits laitiers, la protection des cultures contre les bactérioses, et la décontamination des surfaces de production. Leur spécificité remarquable permet un contrôle ciblé des pathogènes, préservant l'équilibre microbiologique nécessaire à la qualité des produits.

L'agriculture de précision et la protection des cultures

En agriculture, les bactériophages émergent comme une solution biologique contre les maladies bactériennes des plantes qui causent des pertes économiques massives. Les infections bactériennes chez les plantes, traditionnellement combattues par des métaux lourds et des antibiotiques dans certains pays, peuvent désormais être traitées par des approches plus respectueuses de l'environnement.

L'application des bactériophages en plein champ présente des défis techniques spécifiques. Les radiations UV, le pH extrême de certains sols, et la présence de particules inhibitrices constituent des facteurs limitants qui peuvent être contournés par des formulations adaptées.

L'industrialisation de la production de phages

La start-up française Greenphage illustre parfaitement cette transition vers l'industrialisation. L'entreprise montpelliéraine a récemment levé 1,9 million d'euros pour développer ses solutions antibactériennes naturelles à base de bactériophages. Elle va mettre en service début 2026 une première unité de production industrielle capable de produire plus de 1 000 litres par semaine de solutions concentrées.

Cette capacité de production permettra de traiter 100 à 150 sites simultanément, multipliant par vingt les capacités actuelles de l'entreprise. Greenphage cible particulièrement le traitement des eaux usées, éliminant sélectivement les bactéries pathogènes comme E. coli avant leur diffusion dans l'environnement.

L'écosystème de la biologie synthétique et ses acteurs clés

Craig Venter : le pionnier de la génomique synthétique

Craig Venter, figure emblématique de la génomique moderne, apporte une perspective historique précieuse sur cette avancée. Co-séquenceur du génome humain en 2000, Venter a créé en 2010 la première cellule contrôlée par un génome entièrement synthétique, marquant les débuts de la biologie synthétique moderne.

Selon Venter, les méthodes d'IA représentent "seulement une version plus rapide d'expériences d'essais et d'erreurs". Il rappelle que son équipe avait utilisé en 2008 "la version manuelle de l'IA", fouillant la littérature scientifique pour extraire les connaissances existantes et créer un organisme synthétique.

La différence réside aujourd'hui dans la vitesse d'exécution et la capacité d'exploration de l'espace des possibilités.

Ginkgo Bioworks : l'industrialisation de la programmation cellulaire

Jason Kelly, cofondateur et PDG de Ginkgo Bioworks, représente une nouvelle génération d'entrepreneurs de la biologie synthétique. Diplômé du MIT en génie chimique et biologie, Kelly a transformé sa vision de "programmer les cellules comme des ordinateurs" en une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars.

Ginkgo Bioworks développe une plateforme horizontale de programmation cellulaire qui permet aux clients de diverses industries de concevoir des organismes sur mesure. L'entreprise a levé plus de 930 millions de dollars en capital-risque et figure depuis trois ans sur la liste des "50 entreprises disruptives" de CNBC. Kelly prévoit que ces technologies pourront être déployées dans des laboratoires automatisés où les génomes seraient proposés, testés, et les résultats renvoyés à l'IA pour amélioration continue.

Les enjeux éthiques et de biosécurité

Les préoccupations légitimes de la communauté scientifique

La création de virus par IA soulève des questions de biosécurité fondamentales que la communauté scientifique aborde avec sérieux. Bien que l'équipe de Stanford ait volontairement exclu les virus pathogènes humains de leur base d'entraînement, cette technologie pourrait théoriquement être appliquée à des agents infectieux dangereux.

L'Académie nationale de médecine française, dans son rapport sur les virus et la biosécurité, souligne l'importance d'un contrôle rigoureux des développements technologiques en biologie incluant l'IA. Ces avancées peuvent avoir des conséquences graves en l'absence de maîtrise des risques et de réflexion éthique appropriée.

L'approche responsable de l'équipe de Stanford

Samuel King et son équipe ont travaillé étroitement avec le Boussard Lab de Stanford, un groupe spécialisé en bioéthique, pour s'assurer qu'Evo soit créé de manière sûre. Une décision cruciale fut d'exclure tous les génomes de virus eucaryotes de l'ensemble d'entraînement, empêchant ainsi une utilisation malveillante pour concevoir des composants viraux infectieux comme armes biologiques.

Cette collaboration interdisciplinaire entre informaticiens, biologistes et éthiciens illustre une approche mature de l'innovation technologique. King souligne que "nous voulons aider les humains avec notre travail, et Evo a des applications dans tous les aspects de la biologie, en particulier biomédicaux".

Le cadre réglementaire international en évolution

Le projet SYNTH-ETHICS financé par l'Union européenne a établi que le cadre éthique des organismes génétiquement modifiés pourrait s'appliquer à la biologie synthétique avec de légères modifications. Cependant, la particularité de l'usage dual de ces technologies - où des recherches bénéfiques peuvent être détournées à des fins malveillantes - nécessite des mesures spécifiques.

Les recommandations incluent l'introduction d'incitations à ne pas mener d'activités dangereuses, ou dans le cas contraire, à les déclarer obligatoirement.

Un contrôle strict par l'intermédiaire d'organismes gouvernementaux pour la vérification des bases de données et la surveillance des demandes de séquences d'ADN pourrait s'avérer efficace.

Les perspectives d'application médicale et thérapeutique

L'optimisation des thérapies géniques

Samuel King note que la plupart des thérapies géniques utilisent des virus comme vecteurs pour transporter des gènes dans l'organisme des patients. L'IA pourrait concevoir des virus plus efficaces et plus sûrs pour ces applications thérapeutiques, améliorant significativement l'efficacité des traitements actuels.

Cette approche pourrait conduire au développement de vecteurs viraux sur mesure, optimisés pour des tissus ou des pathologies spécifiques. L'capacité de l'IA à explorer des espaces de conception inaccessibles aux méthodes traditionnelles ouvre des possibilités thérapeutiques inédites.

La lutte contre l'antibiorésistance : un enjeu de santé publique

L'antibiorésistance cause 35 000 décès annuels en Europe et constitue l'un des défis sanitaires majeurs du 21ème siècle. Les virus créés par IA offrent une nouvelle arme dans cette bataille, potentiellement capable de s'adapter aux mécanismes de résistance développés par les bactéries pathogènes.

Les bactériophages artificiels pourraient être rapidement redessinés en fonction de l'évolution des pathogènes cibles, créant une course technologique favorable aux thérapies. Cette adaptabilité représente un avantage décisif par rapport aux antibiotiques traditionnels, dont le développement nécessite des années de recherche.

Les applications en oncologie et immunothérapie

Les virus oncolytiques, capables de détruire spécifiquement les cellules cancéreuses, représentent une autre application prometteuse de cette technologie. L'IA pourrait concevoir des virus optimisés pour cibler des types tumoraux spécifiques, améliorant l'efficacité tout en réduisant les effets secondaires. L'intégration de l'immunothérapie avec des virus conçus par IA pourrait créer des approches thérapeutiques synergiques, stimulant simultanément la réponse immunitaire antitumorale et la destruction directe des cellules malignes.

L'impact économique et industriel de cette innovation

Le marché émergent de la biologie synthétique

Le marché des bactériophages connaît une croissance exponentielle, alimentée par la demande croissante d'alternatives aux antibiotiques dans les secteurs thérapeutique, agricole et industriel. Les perspectives du marché indiquent une segmentation en différents types et applications, répondant à un large éventail de besoins. L'automatisation des processus de conception génomique par IA transforme fondamentalement l'économie de la biotechnologie. Les coûts de développement diminuent drastiquement tandis que les délais de mise sur le marché se réduisent de années à mois.

L'investissement massif dans l'IA biologique

L'entreprise bostonienne Lila a récemment levé 235 millions de dollars pour développer des laboratoires automatisés pilotés par intelligence artificielle. Ces investissements massifs témoignent de la confiance des marchés financiers dans le potentiel transformateur de l'IA appliquée à la biologie.

Cette dynamique d'investissement accélère le développement de nouvelles plateformes technologiques et favorise l'émergence d'un écosystème industriel autour de la biologie computationnelle. Les méthodes développées à Stanford pourraient rapidement se diffuser dans l'industrie biotechnologique mondiale.

Les défis techniques et scientifiques à venir

L'extension vers des génomes complexes

La question de savoir si l'IA peut créer des génomes d'organismes plus complexes reste ouverte. E. coli, par exemple, possède environ mille fois plus d'ADN que phiX174. Selon Jef Boeke, "la complexité passerait d'époustouflante à bien plus que le nombre de particules subatomiques dans l'univers". Cette limitation actuelle ne constitue cependant pas un obstacle insurmontable. L'amélioration continue des architectures d'IA et l'augmentation de la puissance de calcul disponible suggèrent que des génomes plus complexes deviendront accessibles dans un avenir proche.

Les méthodes de validation expérimentale

Contrairement aux virus qui peuvent "démarrer" à partir d'un simple brin d'ADN, les bactéries, mammifères et autres organismes complexes nécessitent des approches différentes. Les scientifiques doivent modifier progressivement une cellule existante par génie génétique, un processus qui reste laborieux.

Le développement de méthodes de validation plus efficaces constitue un enjeu majeur pour l'application de ces technologies à des organismes complexes. L'automatisation complète de ces processus pourrait transformer fondamentalement la vitesse d'innovation en biotechnologie.

L'impact sur l'écosystème de recherche et d'innovation

La transformation de la recherche biologique

Cette percée illustre la transformation profonde de la recherche biologique vers une approche computationnelle. Les modèles d'IA deviennent des partenaires de recherche capables de générer des hypothèses et des designs que les chercheurs humains n'auraient jamais envisagés.

L'intégration de l'IA dans les processus de découverte biologique accélère non seulement la recherche, mais modifie également sa nature même. Les scientifiques évoluent vers des rôles de supervision et d'interprétation plutôt que de génération manuelle d'hypothèses.

La formation des nouvelles générations de chercheurs

Samuel King représente une nouvelle génération de scientifiques maîtrisant à la fois la biologie moléculaire et l'intelligence artificielle. Sa formation interdisciplinaire à Stanford, combinant bioingénierie et sciences computationnelles, préfigure l'évolution nécessaire des cursus scientifiques.

Cette hybridation des compétences devient essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des technologies émergentes. Les universités et instituts de recherche adaptent progressiellement leurs programmes pour former ces "scientifiques hybrides" capables de naviguer entre disciplines traditionnellement séparées.

Une transformation durable de la médecine et de la biotechnologie

L'intelligence artificielle franchit une étape historique en créant les premiers virus entièrement artificiels capables d'infecter et d'éliminer des bactéries pathogènes. Cette avancée ouvre des voies prometteuses pour combattre l'antibiorésistance, un fléau qui cause des milliers de décès annuels et menace l'efficacité de la médecine moderne.

Au-delà de l'exploit technique, cette recherche illustre l'émergence d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle ne se contente plus d'analyser le vivant, mais devient capable de le concevoir et de l'améliorer.

Les implications de cette découverte s'étendent bien au-delà du laboratoire. De la phagothérapie personnalisée aux applications industrielles, en passant par l'agriculture de précision, les virus conçus par IA promettent de transformer de nombreux secteurs. Cependant, cette puissance technologique s'accompagne de responsabilités importantes en matière de biosécurité et d'éthique, nécessitant un encadrement rigoureux et une collaboration internationale pour garantir un développement bénéfique à l'humanité.